|

|

|

|

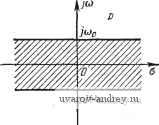

Главная страница » Электрика в театре » Автоматические релейные системы 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 57 где s - целое число, так как замена р на р + 2/scuo не изменяет правых частей (9.26) и (9.27). S*(p) является аналитической функцией в полосе -юо < Im р юо (рис. 9.8), за исключением конечного числа точек - полюсов р = р^, которые, как это видно из (9.27), отличаются от полюсов Е(р) только мнимыми частями. Если два различных полюса отличаются между собой на ±2/5(00. то в Е*(р) они будут соответствовать одному полюсу. Подставив S(p) из уравнения (9.25) в (9.27), получим S* (р) = S + - о \ Шо / m=-оо XE*(p + 2/m(Oo). (9.30)  Рис. 9.8. Плоскость р и полоса -Ио < Im р < coj. Учитывая периодичность S*(p) (9.29), запишем это уравнение в виде где в соответствии с соотношением (9.27) обозначено: /н(р)=-2и(р + Утсоо) (9.31) (9.32) WAp) = Yw(p-i-2m). (9.33) m=-оо При наличии скачка ш(0) ф О вместо (9.33) будем иметь г Чр) = - + -5- 2 + 2/ о). (9.33) т=!-оо что представляет собой левое значение передаточной функции разомкнутой импульсной системы. Разрешая уравнение (9.31) относительно изображения S*(p), получаем S*(P) =-----П(р) (9.34) или где ВЧр)=Г{р)К(р), кЧр)=- (9.35) (9.36) К*(р) представляет собой передаточную функцию замкнутой импульсной автоматической системы. Выражение W4p)-= ( Ио ) (9.37) можно рассматривать как передаточную функцию соответствующей разомкнутой импульсной автоматической системы. Ф,(т1(!.б) (4 i, ti t -Xq о Xq Ф^(ха1:6)

t, f, t, t2 t, X Рис 9.9. Зависимости (jE (<); a) -ш и Фд (jE (0; о) -С). Уравнение в вариациях определяет изображение последовательности импульсивных функций, модулированных величиной g(0, т. е. изображение дискретных значений g(0. Нетрудно, однако, найти изображение самой величины (/). Для этой нелн подставим значение S*(p) из (9.35) в (9.25). Тогда получим уравнение относительно S(p): S (Р) = f. (р)--rfer- (Р) (Р) (р). (9.38) i-(iL) Уравнения (9.34) и (9.38) и являются для рассматриваемого случая релейной характеристики без зоны нечувствительности различными формами уравнений в вариациях, Эти уравнения остаются справедливыми и для релейного элемента, обладающего гистерезисом (>со¥=0). В этом случае Ф2(х(ty, о), как видно из рис. 9.9, соответствует рассмотренной выше последовательности импульсивных функций, но смещенной по времени на постоянную величину, различную при положительном и отрицательном гистерезисе. Так как выбор начального момента времени произволен, то это смещение не оказывает влияния на вид уравнения в вариациях. Таким образом, уравнения в вариациях (9.34) и (9.38) справедливы и при наличии гистерезиса любого знака. § 9.4. Уравнение в вариациях при иа.!1ичии зоны нечувствительности При наличии зоны нечувствительности, как видно из рис. 9Л,г,2 и (9.13) Ф4 [х it)) = ftp [б (х it) - ко) -f б (х it) + коМ. , Обозначим, как и ранее (см. § 3.4) через tk корни уравнения xit) - i- 1)ко = 0 а через tk - корни уравнения х(0 + (- 1)ко = 0. Тогда корнями уравнения xit) - no = 0 будут to, t\, tz, tz, ... , 4m, fem+1, ... , (9.39) a корнями уравнения х(0 + Ко = 0 будут t\, ts, ta, ti, ... , 2m+l. 4m+ 2, ... (9.39) При периодическом режиме, как было указано в § 5.3, f-W + - = ( + Y)-- (9.40) - Для определения dixit) - Kq) И б(х(0 + Ко) применим формулу (9.17), подставляя в нее вначале значения fe и 4n+i (9.39), а затем 4т+i и 4т+ 2 (9.39). Замечая, что tk и tk+i даются выражениями (9.40) и учитывая периодичность х (t), получаем б{хЦ)-щ)- * ( Ио ) 26(-(2m+Y)i) б(х(0 + Ко) ( о ) + 2б(-(2т + 1)-) + 2б(-(2т + 1+у)-) Подставляя эти значения в Oi{x{t)) (9.13), находим *Р Ф4((Ф = - ( СОо ) S6(-( + y)-t). (9-41) X Y- 4((0) соответствует сумме двух последовательностей импульсивных функций (дельтатфункций). Период повторения этих последовательностей - один и тот же и равен - . Интен- сивность или площадь импульсивных функций первой после-довательности равна --,-\-. а второй последовательности -, Вторая последовательность смещена относигель- но первой на постоянное время, равное y На рис. 9.10 приведена геометрическая интерпретация преобразования x{t) -В указанные последовательности импульсивных функций при помощи, характеристики Oi{x(t)). Принимая во внимание (9.41), запишем уравнение в вариациях (9.9) в виде Lm)}L[fAt)]-W{p)L . (9.42) -( n\ Wo) Применим соотношение (9.22), полагая в нем ta = k ~ и ф;(£ф1

Рис. 9.10. Зависимость (Jc (fl). a~{k-\-y)~. Тогда (9.42) можно переписать иначе: fe=0 -p(ft + v)- / N 2. 5(( + V)) Обозначая B>,v) = i;r l(№ + v)i) oo я . (9.43) (9.44) fe=0 и используя прежнее обозначение (9.26), приведем полученное выше уравнение к виду S(p) = F (p)-W(p) PY - ( Юо ) о) S*(p,Y) . (9.45) Это уравнение соответствует более сложной, чем раньше, импульсной системе (рис. 9.11), состоящей из линейной части с передаточной функцией W{p), двух импульсных элементов и двух усилителей. ~-*ф-т* Рис. 9.П. Линейная импульсная автоматическая система, соответствующая уравнению в вариациях (9.45). Период повторения импульсных элементов один и тот же - -, но работа второго импульсного элемента происходит с за- паздыванием относительно первого на постоянную величину Y , т. е. импульсные элементы работают синхронно, но не синфазно. Коэффициенты усиления усилителей равны соответственно

Входная величина линейной части, характеризуемой передаточной функцией W{p), представляет собой последовательность импульсов (рис. 9.10), которая промодулирована отклоне-. нием l(t). Преобразуем уравнение (9.45) с целью определить в данном случае изображения Е*(р), Н*(р, у) и Н(р). Для этого наряду с соотношением (9.27) воспользуемся соотношением более общего вида Е.(р + 2тщ), (9.46) которое обращается в (9.27) при v = 0. Вывод этого соотношения приведен в Приложении 2. Отметим, что при у = 1 (что соответствует ко = О, т. е. отсутствию зоны нечувствительности), из (9.46) получаем (р, 1) = f - / 2 (р + 2/тшо) = е Е' (р) (9.47) и, следовательно, уравнение (9.45) при у = 1 обращается в уравнение (9.38). Подставляя Е(р) из уравнения (9.45) в правые части соотношений (9.27), (9.46) и учитывая периодичность Е*(р) и Е*(р, у), получим два уравнения относительно этих изображений: Е'(р) = Гн(р)- *Р .W , чо./ \ kp ~ hi) Е'(р, у) = П(р, y)- R*(p,-y)3(p. y). w (p)e*(p, y). (9.48) или, в упорядоченной форме. s*(p) + . (р, - y) s (р, у) = f;; (р). (9.49) в этих уравнениях Рн{р) и W*{p) определяются уравнениями (9.32), (9.33), что же касается Flip, Y) и Wip, ±у), то они равны соответственно (Р- Y) = S е F. (р + 2/тсоо). (9.50) W4p, ±У)- S е .rp v-,p 2/mcOo). (9.51) При у = 0 и выполнении условия типа (9.28) выражения (9.50), (9.51) переходят в (9.32), (9.33). Решая систему двух линейных уравнений (9.49), находим Fnip)- W{p,-y)Fl{p, у) E(p, Y)= V Wo / Wip, y)Flip) +

Wip) Flip, Y) (9.52) Здесь *ip) есть главный определитель системы Г(р) = W* (р) х- -] (р, - Y) . (9.53) W (р) в раскрытом виде Г *Р

W(P) + (р) - W (р, у) W ip, ~ y)l (9.54) Вводя передаточные функции Ки (р) = /СГ2(р) w4p) Ч'- (р) /2l(p) = --F /22(Р) = -5ГГ * ((flo) W (p, у), Wip) (9.55) запишем уравнения в вариациях относительно З'(р) и S*(p, у): (р) = Kh (р) К (Р) + Kh (р) /-Г, (р, Y), 1 3* (Р. Y) = Kh (р) (р) + Kh (р) (р, Y). / - Уравнение в вариациях относительно 3(р) можно получить после подстановки S*(p) и Н*(р, Y) из (9.56) в правую часть уравнения (9.45): S(p) = F (p)--W(p) -КЬ{р) + к Y- Kl2{p) + к~ Y - У щ I Khip) Flip)- F.(p,y). (9.57) Найденные выше уравнения в вариациях (9.56), (9.57), остаются справедливыми и для релейного элемента, в котором наряду с зоной нечувствительности имеется гистерезис, т. е. для релейного элемента с коэффициентом возврата Л, отличным от единицы. В этом случае, как видно из рис. 9.12, рассмотренная t tl if   Рис. 9.12. Зависимости Фд (JE (f); о) -a) и Og (jc (f); a) -6). последовательность импульсивных функций смещается по времени на постоянную величину, что не оказывает влияния на вид уравнений в вариациях. § i9.5. Уравнение в вариациях для сложных режимов Рассмотрим релейную автоматическую систему без зоны нечувствительности и гистерезиса, в которой имеет место сложный периодический режим. Предположим вначале, что внутри полупериодаизменяет знак нечетное число s = 2m- 1 > 1 раз, и ( + ) - = - y{t). В этом случае Ф|(х(/)) будет определять собой S = 2т-1 последовательностей импульсивных функций с одним и тем же периодом повторения - (рис. 9.13). Каждая из этих последовательностей смещена на величину у,--- (г == 1, 2, .... S-I) и интенсивность или площадь импульсивных функций в i-H последовательности равна соответственно 2*п ( \ Для определения уравнений в вариациях, связывающих Е(р) и E*(p,Yi), воспользуемся схемой эквивалентной импул.ьс- 1 ... 31 32 33 34 35 36 37 ... 57 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2000-2026. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.

Заимствование текстов разрешено при условии цитирования. |