|

|

|

|

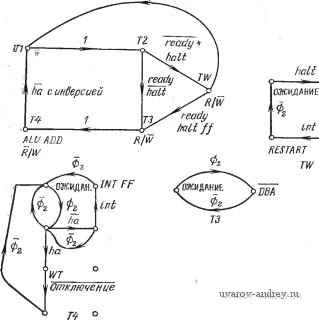

Главная страница » Электрика в театре » Мультиплексоры демультиплексоры в последовательностных схемах 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 39 схему (БИС). Его иногда называют центральным процессорным устройством (ЦПУ), а иногда микропроцессором (МП). Поэтому микро-ЭВМ часто называют микропроцессором. На практике небольшие микро-ЭВМ почти всегда называют микропроцессорами. Пошояииое запоминающее устройстбо (ПЗУ) Центральное процессорное устройство {ЦПУ или МП]  Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) Рис. 10.1. Типовая структура микропроцессорной системы. Типичная микропроцессорная система показана на рис. 10.1. Она включает следующие устройства [30, 31]: 1. Центральное процессорное устройство (микропроцессор). 2. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). 3. Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). 4. Порты ввода-вывода. 10.1. ПЗУ и ОЗУ ПЗУ является хранилищем команд, которые управляют работой ЦПУ. Использование для этой цели ПЗУ объясняется следующими причинами: а) оно более компактно, чем ОЗУ, при одинаковом числе хранимых бит информации и поэтому, как правило, имеет меньшую стоимость и более высокое быстродействие; б) ПЗУ более надежно, чем ОЗУ. Хранящиеся в смежных ячейках ПЗУ команды обычно образуют программу. Кроме того, ПЗУ часто используются для хранения таблиц и констант. Под термином ПЗУ, вообще говоря, подразумевается вполне конкретный тип памяти. Однако это название может быть использовано для целого семейства ПЗУ, в состав которого входят ПЗУ, программируемые ПЗУ (ППЗУ) и ПЗУ со стиранием (СПЗУ). Таким образом, ПЗУ имеют следующие модификации: а) собственно ПЗУ. Эти ПЗУ программируются при их серийном изготовлении; б) ППЗУ. Содержимое памяти записывается в ППЗУ пользователем с помощью специальных программаторов; в) СПЗУ. Содержимое памяти записывается в СПЗУ пользователем, но может быть стерто путем засвечивания памяти ультрафиолетовыми лучами. При этом несколько упрощается работа программиста. Чтобы предотвратить случайное стирание информации, окошки, служащие для прохождения ультрафиолетовых лучей, могут быть закрыты. ПЗУ очень дешевы при программировании их в больших количествах. При небольших объемах применения целесообразнее применять ППЗУ, которые легко программируются с помощью соответствующей аппаратуры, позволяющей получать копии любых программ. Программа, подлежащая записи в ППЗУ, не должна содержать ошибок, так как после записи в ППЗУ в ней невозможны изменения. Еще легче использовать в этом случае СПЗУ. Название ПЗУ со стиранием на первый взгляд может показаться противоречивым. Однако применение СПЗУ позволяет упростить средства отладки программ. Программы, хранящиеся в СПЗУ, можно отлаживать, пользуясь аппаратными средствами вычислительной системы вместо специальных отладочных средств. Таким образом, применение СПЗУ обеспечивает целый ряд дополнительных преимуществ. При использовании в больших количествах ПЗУ весьма дешевы, ППЗУ относительно недороги, а стоимость же СПЗУ значительна. Оперативные запоминающие устройства служат для временного хранения значений рабочих переменных и параметров. При работе с ОЗУ возможны и чтение, и запись информации. ОЗУ бывают двух типов. ОЗУ первого типа - статические - обладают тем достоинством, что хранящаяся в них информация не разрушается; однако такие ОЗУ довольно дорогие. Второй тип ОЗУ - динамическая память. Недостатком ее является неспособность длительного хранения информации без постоянной ее регенерации; однако динамические ОЗУ относительно дешевы. Каждый кристалл памяти снабжен одним или несколькими входами выборки кристалла и двумя или более входами адреса. Входы выборки кристалла соединены со старшими разрядами шины адреса через дешифратор. Младшие разряды адреса поступают с адресной шины непосредственно на адресные входы кристалла. 10.2. ЦПУ. ЦПУ состоит из блоков управления и синхронизации, представляющих собой последовательностные схемы, дешифратора команд, арифметическо-логического устройства и ряда регист- Шина даннысс Модуль арифметишко-логичестго устройства (АЛУ) Модуль двши/ррптора команд управления -I и синхронизации Рабочие регистры Адресная шина Шала -управления Рис. 10.2. Компоненты ЦПУ. ров, служащих для хранения данных внутри ЦПУ. Структурная схема ЦПУ представлена на рис. 10.2. С другими устройствами системы ЦПУ связано посредством шины данных, адресной шины и управляющей шины. ЦПУ выполняет роль устройства, объединяющего вычислительную систему в единое целое и управляющего ее работой. В следующих разделах будет кратко охарактеризована работа основных узлов ЦПУ. 10.2.1. Арифметическо-логическое устройство (АЛУ) АЛУ служит для выполнения основных арифметических и логических функций, возложенных на ЦПУ. Полный набор операций ЦПУ приведен в гл. 11 и включает следующие важнейшие Шина данныю Аккумулйтср или регистр Врепенно-го гуране ния Аккумулятор АЛУ И Регистр состояния Управление Рис. 10.3. Модуль АЛУ. операции: сброс, сдвиг, формирование дополнения загрузка, ИЛИ, И, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, сложение. Для обеспечения функционирования АЛУ, как правило снабжается входными регистрами. Обычно АЛУ, как показано на рис. 10.3, имеет либо два входных регистра, называемых аккумуляторами, либо один аккумулятор и один регистр временного хранения. Кроме того, в АЛУ имеется регистр состояния, содержимое которого - флажки - указывает один из следующих признаков результата операций АЛУ: результат отрицательный, результат нулевой, переполнение, перенос, полуперенос (перенос из младщего полубайта в старший). В дополнение к указанным могут иметь место признаки: результата: четности и маскирования прерываний (служит для--разрешения прерываний от устройств ввода-вывода),. 10.2.2. Дешифратор команд Дешифратор команд представляет собой комбинационную схему. Как и для АЛУ, здесь необходим дополнительный регистр-(регистр команд), в котором могли бы содержаться данные, взятые с шины данных. Схема дешифратора показана, на рис. 10.4. .- Регистр Honatid Дшид?ротор тманй' Рис. 10.4. Модуль дешифратора команд. упраВленае; Управление- 10.2.3. Рабочие регистры Обращение к регистру происходит по крайней мере в четыре раза быстрее, чем обращение к памяти. Поэтому целесообразно иметь в распоряжении несколько регистров для временного хранения информации. В тесном взаимодействии с адресной шиной работают два регистра: счетчик команд (СК) и указатель стека (УС). СК служит для указания адресов ячеек ПЗУ, а УС - для указания ячеек ОЗУ. Обычно эти два регистра снабжены схемой формирования положительного или отрицательного единичного приращения их содержимого для последовательного обращения к соседним ячейкам памяти. В общем случае СК указывает местоположение команды, подлежаще^5 выполнению следующей. В процессе выполнения программы содержимое СК получает единичные приращения. Однако, как показано в гл. 7, для организации ветвлений в ПЗУ необходимо располагать возможностью загружать СК содержимым другого регистра. Для организации ветвлений в программе используются команды перехода, вызова и возврата. Команды вызова и возврата предназначены для обращения к подпрограммам. Приняв команду вызова, процессор дает единичное приращение содержимому СК и загружает результирующее содержимое в стек. Таким образом, в стеке сохраняется адрес команды, которая в обычных условиях выполнялась бы следующей. Пользуясь та-КИМ адресом, можно выбрать эту команду, когда выполнение подпрограммы будет завершено, т. е. после выполнения команды возврата. Следовательно, последней в любой подпрограмме является команда возврата, в соответствии с которой процессор возобновляет выполнение прерванной программы сразу же после выполнения подпрограммы. Обслуживание портов ввода-вывода можно осуществить с ломощью обычных команд ветвления. Однако важные порты ввода-вывода могут прерывать нормальное выполнение программы. Делают они это с помощью особых команд перехода, специфика которых в том, что они могут иметь место в любой момент времени и инициируются не программными, а аппаратными средствами. При осуществлении возврата из подпрограммы обработки прерывания было бы хорошо, если бы ЦПУ возвращалось в состояние, имевшее место к моменту возникновения прерывания. Чтобы возобновилось нормальное выполнение программы, необходимо восстановить содержимое аккумуляторов, регистра состояния и рабочих регистров. С этой целью лри возникновении прерывания содержимое всех этих регистров загружается в стек, причем при загрузке каждого байта содержимое УС получает отрицательное единичное приращение. По команде возврата из подпрограмы обработки прерывания в ак- кумуляторы, регистр состояния и рабочие регистры загружаются значения, извлекаемые из памяти. По мере выборки каждого байта этой информации из стека содержимое УС автоматически получает положительное единичное приращение, чтобы УС должным образом указывал на ячейки стека. Стек обычно-размещается в специально отводимой области ОЗУ. 10.2.4. Адресная шина - Наличие адресной шины позволяет назначить каждой ячейке-памяти и порту ввода-вывода микро-ЭВМ свой собственный адрес. Ширина адресной шины обычно составляет 2 байта, т. е.. 16 бит. Это позволяет адресовать ячейки памяти от О до 65536.. Такая длина адреса является стандартной для наиболее широко применяемых 8-разрядных микропроцессоров. Микропроцессоры с шиной данных шириной в 2 байта, т. е. 16 бит, как правиле, имеют 20-битовую адресную шину. Обычно на адресную шину информация поступает из блока рабочих регистров, где-она формируется схемой адресации или схемой формирования единичных приращений. 10.2.5. Шина данных Шины данных обычно имеют ширину 8 бит. Некоторые микропроцессоры снабжены 2-байтовыми, т. е. 16-разрядными шинами данных. Микропроцессорные системы с 16-разрядными шинами данных в этой книге не рассматриваются. Для развязки внутренней шины данных ЦПУ и внешней шины данных предусмотрен буфер шины данных. Как правило, он представляет собой буфер с тремя состояниями (трехстабиль-ный). Такие буферы необходимы, когда выходы двух отдельных устройств нужно соединить с входом одного устройства. Так как простое электрическое соединение двух выходов обычно> выводит из строя выходные цепи, для указания, какой выход подключается в данный момент к входу, необходим переключатель. Другой выход в этот момент оставляется открытым. Такой переключатель называется трехстабильным буфером. 10.2.6. Схемы синхронизации и управления На микропроцессор поступают три основных синхросигнала показанные на рис. 10.5. Для отсчета времени служит синхросигнал Фх. Длительность положительного импульса этого синхросигнала составляет примерно 40% от периода синхронизации. Остальная часть периода идентифицируется дополнительньш импульсом 02- За счет использования такого набора синхросиг- Рис. 10.5. Типовой набор синхросигналов. щалов шины данных и адреса подключаются к регистрам ЦПУ iBo время действия импульса Ф\ и к памяти либо к портам вво-.да-вывода во время действия импульса Фч. Обслуживающий синхросигнал (ОСС) формируется из синх-роимпульсов Ф\ и Ф^. ОСС служит для идентификации двух шервых состояний цикла. При выполнении команд, для которых подача ОСС в этих состояниях не требуется, он блокиру- vCTCH. Устройство управления ЦПУ представляет собой последо-вательностную схему. Однако это довольно сложная схема, ко- ч'орая может выполнять до 50-100 различных команд. ЦПУ постоянно следит за своим собственным внутренним состоянием 1И состоянием других устройств системы. Информация о состоянии представлена в виде управляющего слова. Управляющее (СЛОВО указывает режим работы и тем самым определяет по-следовательность состояний в графе переходов. ПРЕРЫВАНИЕ  осс ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОТОВНОСТЬ НДЧАЛЬНЛЯ I астлновкА ОМДЛНИЕ WT) ШИНАОСГУПНЛ (DBA) ЩЖРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧТЕНИЕ/ЗЛПМСЬ 1Рис. 10.6. Обобщенный набор управляющих сигналов ЦПУ. Как отмечалось выше, ЦПУ выдает информацию на адрес-шую шину, а также принимает или передает информацию по шине данных. Выполнение команды производится под действи-ем сигналов управляющей шины. Управляющие сигналы ЦПУ шриведены на рис. 10.6 Входными сигналами являются следующие: 0) - синхросигнал; Ф2 - синхросигнал; ПРЕРЫВАНИЕ - сигнал от устройства ввода, требующего обслуживания; ОТКЛЮЧЕНИЕ - запрос на фиксацию состояния МП; ГОТОВНОСТЬ - сигнал ОЗУ, указывающий на возможность обращения к нему. К выходным сигналам относятся следующие: осе - сигнал, идентифицирующий состояния Т1 и Т2; ОЖИДАНИЕ - сигнал запрета передачи информации на. шину данных; ШИНА ДОСТУПНА - сигнал разрешения передачи информации на шину данных; ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕРЫВАНИЯ - ответ ЦПУ на запрос прерывания; ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ - ответ ЦПУ на запрос отключения; ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ - сигнал разрешения передачи информации на шину данных или с нее. 10.3. ОПИСАНИЕ МАШИННЫХ ЦИКЛОВ С ПОМОЩЬЮ ГРАФА ПЕРЕХОДОВ Выше было отмечено, что цикл выполнения команды может включать от одного до пяти машинных циклов. Число состояний в машинном цикле лежит в пределах от двух до пяти. Очевидно, что процесс выполнения любой команды имеет большое число различных вариантов [30-34]. Подробное изучение всех этих возможностей дало бы немного, потому что разные изготовители могут по-разному подходить к проблеме реализации команд, а развитие технологии может сказаться на этом подходе. Тем не менее некоторое знакомство с выполнением команд в микропроцессоре поможет читателю разобраться в следующих вопросах: а) Почему не одинаково время выполнения различных команд? б) Каким образом используются управляющие входы микропроцессора? в) Как осуществляется выбор среди альтернативных методов программирования одной и той же задачи? Рассмотрим построение графов переходов, описывающих машинные циклы операций, общих для выполнения следующих команд: регистровых, обращения к памяти и ввода-вывода. . Граф переходов при выполнении регистровой команды показан на рис. 10.7. В соответствии с этой командой содержимое  ОСС PC OUT DB CONTROL ADBBESS OUT restart  Отключение ОСС Ct1=CK*1 DBA  HALT Рис. 10.7. Пример машинного цикла 1 для случая сложения содержимого регистра и содержимого аккумулятора (Ш=interrupt-interrupt ack). регистра добавляется к содержимому аккумулятора. Так как вся информация, необходимая для выполнения этой команды, находится в памяти по одному адресу, требуется лишь одно обращение к памяти. Таким образом, данная команда реализуется всего за один машинный цикл. Синхросигнал Ф\ вызывает переход в состояние Т1. В состоянии Т1 положительный фронт синхросигнала вызывает переход в режим внутреннего обслуживания. Описываемую схему можно для удобства рассматривать как управляемую со-бытиями (асинхронную); соответствующий ей граф переходов изображен в левом верхнем углу рис. 10.7. Содержимое счетчика команд подается на адресную шину (PC OUT, ADDRESS OUT), a в буферный регистр шины данных загружается управляющее слово (DB-s-CONTROL). Это управляющее слово определяет вид операции (тип машинного цикла), которая должна быть выполнена. В данной ситуации вид операции указывает на то, что она является операцией выборки, для реализации которой необходимо чтение из памяти с использованием шины данных. По следующему тактовому импульсу происходит автоматический переход в состояние Т2. По тактовому сигналу 02 придается низкий уровень обслуживающему синхросигналу, получает единичное приращение содержимое СК и вырабатывается выходной сигнал DBA, являющийся разрешением на пересылку данных. Осуществляется проверка, получили ли внешние схемы сигнал об отключении шины. Если это так, то вырабатывается выходной сигнал подтверждения отключения шины (НА). По завершении действий, выполняемых в состоянии Т2, происходит переход в состояние ТЗ, если память готова к циклу обращения (ready) и от программных средств не поступила команда останова {halt). Если хотя бы одно из этих условий не выполнено {ready+halt), то происходит переход в состояние ожидания TW. Сразу же после наступления состояния TW вырабатываются-внешние выходные сигналы ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ (R/W) и ожидания TW. Сигнал ожидания блокирует сигнал чтения. В состоянии ожидания функционирует управляемая событиями по-следовательностная схема. При получении сигнала останова {halt) в единичное состояние устанавливается триггер останова. При поступлении сигналов прерывания и подтверждения прерывания происходят два перехода в состояние, в котором вырабатывается сигнал повторного пуска {restart). Наличие сигнала повторного пуска обеспечивает переход из состояния TW в состояние Т1 при поступлении следующего синхросигнала фь Если память готова к выполнению цикла {ready), а триггер-останова не был установлен (HALT FF), то происходит переход в состояние ТЗ. В состоянии ТЗ по синхросигналу Фх выра-батывается внешний выходной сигнал ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ, который поступает на соответствующую сигнальную линию независимо от того, имел ли место переход через состояние TW. При поступлении импульса Ф2 сигналу доступности шины (DBA) придается низкий уровень. В этот момент команда выборки оказывается поданной на дешифратор ЦПУ. При поступлении очередного сигнала Фг происходит естественный переход в состояние Т4. В этом состоянии выполняется команда сложения содержимого регистра и аккумулятора. Со- 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 39 |

|

© 2000-2025. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.

Заимствование текстов разрешено при условии цитирования. |